국제펜클럽본부회원, 한국번역문학가협회 회원 / <눈물의 아들 어거스틴>, <윤치호 영문일기> 번역 외에 <좌옹 윤치호 평전> 2018년에 편저 간행

죠반니노 과레스끼의 <23인 클럽> 명예회원

블로그 ( 오늘 방문자 수: 189 전체: 560,268 )

포토 에세이: 자연의 모자이크를 따라서(1)

knyoon

2021-06-30

글 & 사진 유니스 윤경남

1. 산티아고 가는 길목, 파리의 센 강가에서

스페인의 산티아고 데 콤포스텔라를 목표 삼아 도보순례를 하는 산티아고 카미노는 전 세계 사람들이 몰려드는 성지순례의 하나다. 마땅히 도보순례를 해야 하는 건데 기차, 버스, 비행기로 순례를 대신해야 했다. 우리는 산티아고로 가는 길목에 있는 파리를 들러서 갔다.

꿈과 낭만의 도시로 생각하며 돌아 본 파리는 생각처럼 화려하진 않았다. 일곱 개의 언덕 아래, 한강보다 좁은 센 강이 시내 한복판을 흐르며 우리를 다정하게 맞아준다.

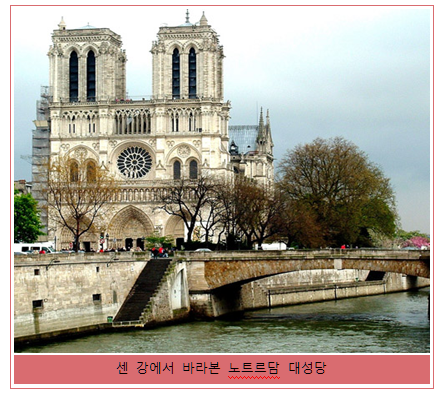

시내 어디서나 다른 모습으로 만나는 에펠탑의 위용, 루브르 박물관, ‘우리의 귀부인 성모 마리아에게 봉헌한 교회’ 노트르담 대성당, 몽마르트르 언덕 위의 그림 같은 사원들의 회색 실루엣, 화강암으로 육중하게 연이어 지은 집들의 창가에 핀 꽃들과 더 높이 짓지 못하는 고도제한 정책을 원망하는 듯 겉단장만 요란한 백화점들. 이 모든 것이 파리를 가로지르며 흐르는 센 강변에 자리 잡고 있다.

센 강가의 시테 섬 한가운데 서있는 노트르담 대성당의 단아한 모습에선 유고의 작품에 나오는 ‘노트르담의 꼽추’를 실감할 수 없었다. 그 처절한 장면의 종각도 보수 중이어서 밖에선 보이지 않는다. 그래도 콰지모도가 매달려 울려 보내던 종소리는 여전히 저녁 미사 시간을 알려 주었다.

성당 안에 들어가 파이프오르간에서 울리는 미사음악을 들으며 타오르는 촛불 앞에서 묵도를 했다. 영원한 어머니이신 ‘하얀 성모님’ 앞에서. 성모님에게 봉헌한 로즈윈도들은 모두 신비한 장미동산의 성모를 상징하며 스테인드글라스로 높이 장식해 놓았다.

구약의 이야기를 주제로 한 남쪽 로즈윈도, 신약의 이야기가 담긴 북쪽 로즈윈도, 그리고 성모님과 아기예수를 한가운데 모시고 오르간에 반쯤 가려진 서편 로즈윈도. 그 서편 창에 비치는 노을빛 속에 하얀 성모님은 핑크빛으로 부드럽게 물들어 있었고, 발치엔 흰 백합화가 하얀 성모님의 일곱 가지 슬픔을 일깨워 주고 있었다.

“사람의 자식을 낳은 어머니 중에 가장 아름다운 어머니”라 불러주는 이의 도움은 꼭 들어주는 어머니의 원형임을 말해주며.

파리시민의 안식처가 되고 있는 이 노트르담 대성당 앞엔 두 개의 아치 밑으로 센 강이 흐르는 마리 교가 놓여있다. 그 다리를 뒤로하고 우리는 하류를 따라 걸어 내려갔다. 아름다운 미라보 다리를 지나 제일 오래된 상 마이클 혹은 퐁 뇌프라고 부르는 다리에 이르자 웬 젊은이가 보따리까지 들고 난간을 넘어가 발밑의 짙푸른 강물을 내려다보고 앉아있다.

아폴리네르가 사랑하는 여인 화가 마리 로랭상에게 버림받고 읊었다는 시가 생각난다.

“미라보 다리 아래 센 강이 흐르고/ 우리네 사랑도 흘러내린다/ 내 마음속에 깊이 아로 새기리/ 기쁨은 언제나 괴로움에 이어 옴을/ 밤이여 오라 종아 울려라. ”

아폴리네르가 읊은 미라보 다리도 아닌데, 역시 퐁 뇌프는 숱한 생명이 죽음의 유혹을 받는다는 말이 맞는 모양이다. 저 젊은이가 미치게 아름답고 슬픈 센 강 물속에 뛰어들 것인가 말 것인가 고민하고 앉아 있는 품을 보면. 사람들이 모여들어 구경하지만 그 젊은이를 불러내기 보다는 어떻게 강물에 빠지나 구경하려는 것 같았다. 좀처럼 인생의 연극이 막을 내릴 것 같지도 않고, 센 강에 젊은 목숨을 던지는 모습은 보고 싶지도 않기에 우리는 다시 하류 쪽으로 걸어 내려갔다.

나루터에 내려가니 작은 배들이 손님을 기다리고 있다. 한 소녀가 배에 오르기 전에 아버지와 이별을 하는 듯 끌어안고 서 있다. 소녀는 희망을 안고 떠나고, 흰 머리가 성성한 아버지는 외로움에 잠겨 쓸쓸해 보인다.

맞은편에 에펠탑 아치 아래 선착장에서 떠난 큰 배가 우리 앞을 지나며 사람들이 손을 흔든다. 우리도 마주 손을 흔들어주었다. 얼마 전에 본 영화 ‘After the Sunset’에서, 여섯 달 만에 다시 만난 두 연인이 이곳까지 노를 저어와 노을 속에 끝없는 이야기를 나누던 장면이 떠오른다.

우리는 강둑으로 다시 올라와 보스크 아베뉴에 있는 호텔 길로 들어섰다. 그 뒷골목에 있는 작은 식당 문 앞에서 주인남자가 내미는 하얀 사기접시를 행운의 표시로 땅 바닥에 던져 박살을 내면서 들어갔다. 저 멋진 에펠탑 꼭대기에서 파리를 한눈에 내려다보며 와인을 들려고 한 계획이 틀어진 분풀이를 하듯이. 호텔로 돌아와 좀 쉰 다음 에펠탑이 황금빛으로 옷을 갈아입는 시간에 맞춰 알마 다리로 내려와 센 강변을 다시 걸었다.

밤 아홉 시가 되자 푸른 하늘 밑의 우아한 형상의 에펠탑은 어디론가 사라지고, 파리의 온갖 예술과 문화를 선정적인 모습으로 단장한 에펠탑이 눈부시게 우리 앞에 떠올랐다. 우리는 에펠탑 전체가 잘 보이는 곳에 벤치를 차지하고, 밤의 요마같이 눈부시게 빛나는 에펠탑에 홀린 채 시간 가는 줄 모르고 올려다보았다.

이 순간을 위해서 그리고 너무나 많은 이야기를 들려주는 센 강변을 사랑하는 남편과 걸었던 일은 모두 값진 추억이 되었다. 산티아고 데 콤포스텔라를 순례하며 오가는 길에 분에 넘치게 비싼 파리구경을 한 일도 또 하나의 은총이었고.

<저작권자(c) Budongsancanada.com 부동산캐나다 한인뉴스, 무단 전재-재배포 금지 >